GRS认证咨询|环境影响评价技术导则-大气环境之评价等级及评价范围确定

5 评价等级及评价范围确定

5.1 环境影响识别与评价因子筛选

5.1.1 按 HJ 2.1 或 HJ 130 的要求识别大气环境影响因素,并筛选出大气环境影响评价因子。大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。

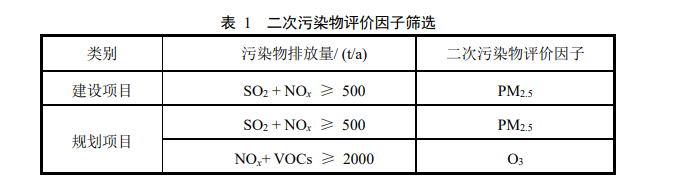

5.1.2 当建设项目排放的 SO2和 NOx年排放量大于或等于 500 t/a 时,评价因子应增加二次 PM2.5,见表 1。

5.1.3 当规划项目排放的 SO2、NOx及 VOCs 年排放量达到表 1 规定的量时,评价因子应相应增加二次 PM2.5 及 O3。

5.2 评价标准确定

5.2.1 确定各评价因子所适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准。其中环境质量标准选用

GB 3095 中的环境空气质量浓度限值,如已有地方环境质量标准,应选用地方标准中的浓度限值。

5.2.2 对于 GB 3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物,可参照附录 D 中的浓度限值。

5.2.3 对上述标准中都未包含的污染物,可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值,但应作出说明,经生态环境主管部门同意后执行。

5.3 评价等级判定

5.3.1 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据进行分级。

5.3.2 评价工作分级方法

5.3.2.1 根据项目污染源初步调查结果,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi(第 i 个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D10%。

5.3.2.2 编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时,应输入地形参数。

5.3.2.3 评价等级按表 2 的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率 Pi 按公式(1)计算,如污染物数 i 大于 1,取 P 值中最大者 Pmax。

5.3.3 评价等级的判定还应遵守以下规定

5.3.3.1 同一项目有多个污染源(两个及以上,下同)时,则按各污染源分别确定评价等级,并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目,并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

5.3.3.3 对等级公路、铁路项目,分别按项目沿线主要集中式排放源(如服务区、车站大气污染源)排放的污染物计算其评价等级。

5.3.3.4 对新建包含 1km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目,按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。

5.3.3.5 对新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目,应考虑机场飞机起降及相关辅助设施排放源对周边城市的环境影响,评价等级取一级。

5.3.3.6 确定评价等级同时应说明估算模型计算参数和判定依据,相关内容与格式要求见附录C中C.1。

5.4 评价范围确定

5.4.1 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离(D10%)确定大气环境影响评价范围。

即以项目厂址为中心区域,自厂界外延 D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当 D10%超过 25 km时,确定评价范围为边长 50 km 的矩形区域;当 D10%小于 2.5 km 时,评价范围边长取 5 km。

5.4.2 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取 5 km。

5.4.3 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

5.4.4 对于新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目,评价范围还应考虑受影响的周边城市,最大取边长 50 km。

5.4.5 规划的大气环境影响评价范围以规划区边界为起点,外延规划项目排放污染物的最远影响距离(D10%)的区域。

5.5 评价基准年筛选

依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素,选择近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年。

5.6 环境空气保护目标调查

5.6.1 调查项目大气环境评价范围内主要环境空气保护目标。在带有地理信息的底图中标注,并列表给出环境空气保护目标内主要保护对象的名称、保护内容、所在大气环境功能区划以及与项目厂址的相对距离、方位、坐标等信息。

5.6.2 环境空气保护目标调查相关内容与格式要求见附录 C 中 C.2。

18576401396

18576401396